Hier mein Setup:

- 3x 24V 200Ah Batterien in 3P geschaltet

- 8x Blue Smart IP22 Charger 24/8 passiv

- 1x Smart Battery Protect 220A

- 1x Smart Shunt 500A

- 4x HM-400

- 4x non-smart Orion isolated 24/48 mit 8.5A

- 1x smarter Orion isolated 24/12-20

- 5x Silent Wings (3 bzw. 4) 140mm

- 12x Shelly Plus Plug S

- 1x Shelly Pro 3EM

- 1x Batterieschalter

- ein paar Busbars, Sicherungen und Kabel

- 1x raspberry Pi

- 1x OpenDTU Fusion

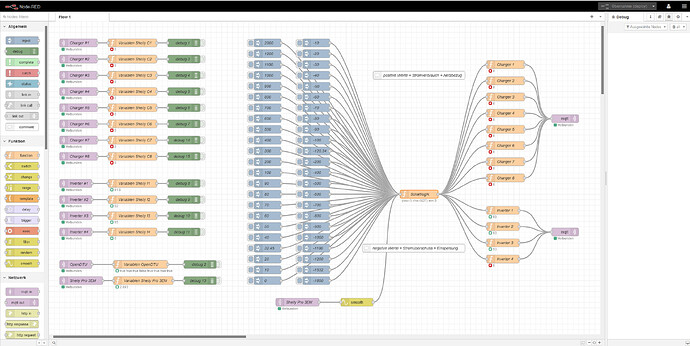

- Steuerung: OpenDTU und Node-RED

Zu meinen Erfahrungen:

Ursprünglich hatte ich mit einer 5 kWh Batterie angefangen, habe aber schnell gemerkt, dass ich damit nicht genug puffern kann. Da die Preise+Rabatte vom Chinesen wirklich sehr verführerisch waren, sind es dann ganz schnell 3 Stück geworden. Tatsächlich stecken in den 200Ah jeweils 10-14Ah mehr drin, so dass ich letztlich sogar von 630 Ah ausgehen kann, d.h. ca. 16 kWh. Mag für eine 5 kWp Anlage, die im Peak gerade mal 2000W macht, überdimensioniert wirken und ist es sicherlich auch. Sprich im Sommer immer voll und im Winter sicherlich auch mal ein paar Wochen lang leer. Mit Tageserträgen von 8-12 kWh bei 3-6 kWh Nachtentnahme passt die Dimensionierung für mich aber, um auch mal ein paar Nächte und/oder Tage bequem zu puffern. Denn mein Ziel ist nicht die wirtschaftliche Rentabilität sondern dem Netzbetreiber möglichst wenig schenken, d.h. so viel Sonnenstrom wie möglich einfangen und selbst verbrauchen (und natürlich basteln und einem neuen Hobby frönen).

Die AC-Charger werden über die Shellys ein- und ausgeschaltet. Von den acht AC-Chargern habe ich einen auf 4A und einen auf 6A gesetzt. Die übrigen auf 8A. Bei 28.4V Ladespannung kann ich damit ab 113.6W Überschuss anfangen zu laden, kann dann in 56.8W-Schritten jede Stufe bis 1533.6W realisieren und habe ein Maximum von 1647.2W. Das genügt mir selbst bei 2000W Erzeugung, da die Grundlast tagsüber um 200-300W liegt. Wenn man wollte könnte man noch feiner regeln, wenn man 4 Charger auf 4A / 5A / 6A / 7A setzt und die übrigen 4 Charger auf 8A. Die maximale Ladeleistung würde etwas sinken, aber man könnte in 28.4W Stufen Sonne tanken. Ganz extrem könnte man auch in 0.5A Stufen die Charger auf 4A / 4.5A / 5A / 5.5A / 6A / 6.5A / 7A / 7.5A / 8A einstellen, aber das würde meiner Meinung nach in der Steuerung zu ordentlichen Relais-Orgien führen, wenn man in 14.2W Schritten regelt beim Laden. Mit den Blue Smart 24/12 und 24/16 hätte ich sicherlich weniger Geräte gebraucht, aber da ich die die 24/8 sehr günstig erstehen konnte, war das für mich die beste Lösung. Zudem ist das Setup ohnehin sehr bequem skalierbar mit weiteren Chargern verschiedener Leistungsstufen, da Victron explizit erlaubt, diese im synchronisierten Betrieb im VE.Smart Network beliebig zu kombinieren.

Die Temperaturen der passiven Charger sind völlig ok. Der 4A Charger bleibt selbst nach Stunden bei 30-32°C an der Oberfläche, die 8A Charger nach Stunden bei 38-42°C.

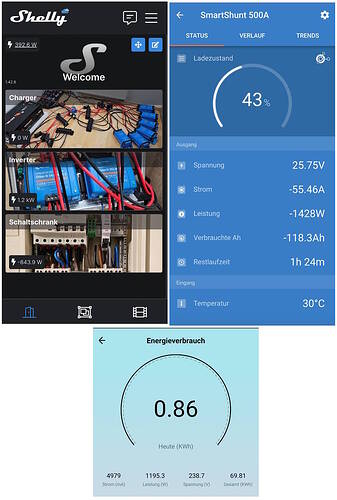

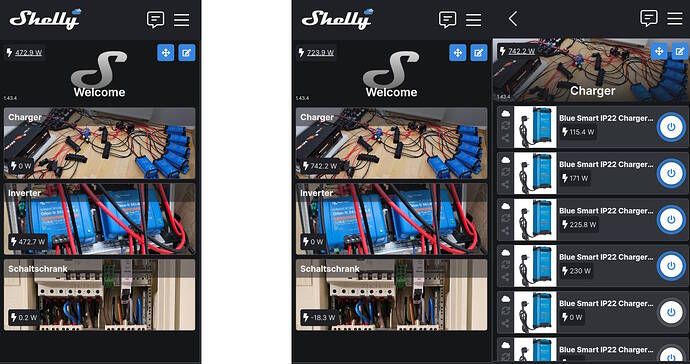

Die 8x Shellys an den Chargern brauche ich zum Schalten der Charger über MQTT und sind natürlich in der Shelly App auch schön zum Anschauen der tatsächlichen Leistung und Tagessaldo wieviele Wh jeder Charger tatsächlich zu welcher Zeit geladen hat. Die 4x Shellys an den Hoymiles sind immer eingeschaltet und dienen mir nur zum Auslesen der tatsächlichen Leistungen der einzelnen Inverter und um die HM's notfalls aus der Distanz über die Shelly App AC-seitig abschalten zu können. Zusätzlich habe ich noch zwei Energiemessgeräte jeweils vor alle Charger (mit Shellys) und vor alle Inverter (mit Shellys) gesetzt, um zu sehen und messen, was abzüglich der Eigenverbräuche der Shellys sowie Kabel- und Steckdosenverluste tatsächlich gerade geladen oder entladen wird.

Durch die Parallelschaltung der Batterien teilen sich die Ströme. Der Batterie-Hersteller empfiehlt ein Laden mit 0.2C, d.h. 40A. Bei drei Batterien bin ich selbst mit allen Chargern gleichzeitig bei 58A und somit bei nicht mal 20A pro Batterie. Also äußerst schonend für die Batterien. Auch bei der Peak-Entnahme von 1200W werden laut Shunt ca. 1440W aus dem Akku gezogen, was ebenfalls Ströme im Bereich von 50-60A ergibt und pro Batterie somit nur um die 20A. Der Spannungsausgleich zwischen den Batterien funktioniert soweit auch ganz gut, wenn der Battery Protect mal längere Zeit die Lasten abschaltet oder bei viel Sonnenschein die Charger bei vollem Akku im Storage-Mode die Spannung über viele Stunden hinweg bei 27V halten.

Der Wirkungsgrad beim Laden liegt bei ca. 88%. Das deckt sich gut mit der Theorie (94% Charger und 95% Hoymiles ergäbe 89%). Um die 16 kWh voll zu bekommen, benötige ich also mindestens 18.3 kWh aus der Sonne, was die Praxis auch so bestätigt. Das ist für mich ok.

Der Wirkungsgrad beim Entladen wird natürlich massiv durch die Orions (89%) gedrückt. Zusammen mit den 95% der Hoymiles sind das 84.5%. Meine Messwerte über Shunt und Steckdosenenergiezähler bestätigen im gesamten Lastbereich von 30W (1x HM-400) bis 1200W (4x HM-400 @ 300W) Werte zwischen 83-84%. Aus gespeicherten 16 kWh kann ich also 13.4 kWh entnehmen. Das passt für mich ebenfalls.

Der Gesamtwirkungsgrad der Anlage liegt somit bei ca. 75% über Ein- und Ausspeisen gemessen. Sprich von 1000 kWh über die Sonne erzeugt, kann ich ca. 750 kWh selbst verbrauchen. Der Rest ist Wärme für das Bastelzimmer. Da dieses tatsächlich auch als Arbeitszimmer genutzt und im Winter geheizt wird, ist die Abwärme also sogar halbwegs sinnvoll genutzt.  Nun werden einige mosern, wie gruselig die 75% sind, aber das Ergebnis war mir von Anfang an klar und ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten für mich immer noch besser also dem Netzbetreiber alles was über die Grundlast tagsüber hinausgeht, für 8.4 Cent zu schenken und abends für 43 Cent zurückzukaufen. Das direkte DC-Laden von den Panels in den Akku ist bei mir baulich und räumlich leider nicht möglich.

Nun werden einige mosern, wie gruselig die 75% sind, aber das Ergebnis war mir von Anfang an klar und ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten für mich immer noch besser also dem Netzbetreiber alles was über die Grundlast tagsüber hinausgeht, für 8.4 Cent zu schenken und abends für 43 Cent zurückzukaufen. Das direkte DC-Laden von den Panels in den Akku ist bei mir baulich und räumlich leider nicht möglich.

Weiterhin bin ich mir voll bewusst, dass ein "richtiger" großer Wechselrichter oder ein MultiPlus fest ans Netz angeschlossen ökonomischer und effizienter wär als das teure Gebastel, was ich nun angestellt habe. Aber für mich ist die Flexibilität über Steckdose zu laden und zu entladen genau richtig. Ich kann das Setup überall im Haus umziehen und bin recht flexibel im Anschluss der Geräte. Aktuell liegt zwar noch alles auf einem großen Bastelhaufen in der Nähe eines Heizkörpers, aber das wird noch sauber an die Wand an anderer Position gebracht und abgedeckt, damit keine berührbaren Kontakte offen liegen. Auch perspektivisch in einem anderen Haus mit mehreren Anlagen (z.B. große Anlage auf dem Dach über String-WR, weitere kleine Anlagen auf Balkon+Carport+Gartenhaus über µWR direkt in die Steckdose, usw.) könnte ich das Setup 1:1 weiternutzen (und hochskalieren) solange alle PV-Anlagen über einen Zähler laufen und ich vom Shelly Pro 3EM einen Saldo über alle Phasen bekomme. Dabei wäre es egal wie die Panels angeschlossen sind und egal wie weit diese von der Batterie entfernt sind. Ich brauche nur ein paar Steckdosen und Netzwerkverbindung und könnte mein Setup in jedem Raum aufstellen. Diese Flexibilität gefällt mir.

Der Smart Battery Protect war etwas tricky. Mir war klar, dass ich die Hoymiles daran nicht direkt anschließen darf, weil die Rückströme den SBP zerstören können. Mein Denkfehler war dabei, anzunehmen, dass die Orions keine Rückströme erzeugen. Tun sie aber natürlich, da auch diese Eingangskondensatoren haben. Deshalb habe ich als Lehrgeld zwei von den SBP zerstört bis mir klar wurde, dass ich den Ausgang des SBP nur zur Fernsteuerung der Orions nehmen darf und diese eben nicht direkt mit der Leistung über den SBP laufen lassen darf. Naja, man lernt dazu und der Preis war zum Glück nicht hoch. Ich habe deshalb kleine Steuerleitungen zu den Remote-Ports der Orions gelegt und damit funktioniert es fabelhaft. Ich schalte bei 24.5V ab (ca. 7% Restkapazität) und lasse bei 26.8V wieder zu schalten (abhängig von der Ladeleistung sind die 26.8V während des Ladens ca. 40-50%). Dadurch haben die Batterien auch nach Abschaltung noch genug Saft, um einige Zeit ohne jegliche Sonne unbeschadet zu überstehen und werden erst wieder angezapt, wenn sie sich weit genug aufgeladen haben. Das sollte der Lebenszeit und Zyklenzahl zuträglich sein. Wirklich voll geladen wird außer bei 2 Tagen Dauersonne ohnehin eher selten in den Nicht-Sommer-Monaten. Nun war der September natürlich keine Referenz, aber an den "normalen" Tagen/Wochen pendelt das System schön zwischen 40-80% und kommt nur selten in den Abschaltbereich des SBP (was mit nur einem Akku bei mir deutlich häufiger war und auch beim Laden schon viel zu früh Schluss war und zu viel Leistung ins Netz ging).

Nun zu den Orions. Jeder wird sagen: weg damit. Aber ich hatte ja etliche Fragen zu den Einschaltströmen gestellt und wollte das Setup langzeitstabil und sicher haben. Außerdem habe ich mit den 24V gehadert um meine gewünschte Leistung zu erreichen. Durch den isolierten Orion kann ich absolut konstante 48V an den Hoymiles liefern, habe einen Kurzschluss- und Einschaltstrombegrenzer von 25A (ja, ich weiß: 15A hat der Hoymiles, aber 25A sind besser als 100-200A Einschaltstrom) und habe die Hoymiles komplett vom Batteriestromkreis getrennt. Das Problem: die Orions werden passiv gekühlt wie in vielen Rezensionen geschrieben wirklich brutal heiß, wenn man sie hoch belastet. In Zahlen (jeweils nach 1h Belastung): bei 100W hat man noch akzeptable 40°C an der Oberfläche. Bei 200W sind es schon 52°C, bei 300W habe ich nach wenigen Minuten abgebrochen - das war VIEL zu heiß. Und das ist ja nur die Oberflächentemperatur. Da will ich nicht wissen, wie die Bauteile im Inneren glühen.

Da ich mit 4x 100W = 400W nicht leben wollte, war die Lösung eine aktive Kühlung. Die beQuiet SilentWings 3 bzw. 4 sind bekanntermaßen wirklich extrem leise. Ich habe die 140mm genommen, da diese perfekt unter die Kühlkörper der Orions mit etwas Überstand passen und sich mit Gewindestangen/Distanzhülsen gut montieren lassen. Über den nur für die Lüfter verwendeten 24/12 Orion erzeuge ich mir die nötigen 12V. Der smarte Orion lässt sich ausgangsseitig auf 10V regeln und selbst damit erzeugen die Lüfter beste Leistung und sind wirklich sehr leise. Alles unter 200W hält die Orions jetzt auf 1-2°C über Zimmertemperatur und selbst nach 4h bei 350W bleibt die Oberfläche bei 25°C Raumtemperatur bei angenehmen 40°C. Die Lüfter selbst sind mit 3.6W spezifiziert, laut Shunt brauchen 5 Lüfter aber nur 8W mehr aus dem Akku. Die 8W gebe ich für die niedrigen Temperaturen und Langlebigkeit der DC-Wandler gern ab.

Zu beachten ist noch der Wirkungsgrad an den Orions. Bei den erwähnten 84% zieht ein auf 300W eingestellter Hoymiles ca. 350-360W aus dem Akku. Da ich die 400er Orions auch nicht am Limit betreiben will, ist deswegen 300W meine Grenze. Würde ich die Hoymiles jeweils bis 350W regeln lassen, wären das schon fast 420W eingangsseitig am Orion. Theoretisch ist der Orion bis 480W Kurzlast ausgelegt, aber das muss wie gesagt nicht sein. Wenn ich wirklich mehr als 1200W brauchen sollte, stelle ich mir lieber noch einen fünften HM-400 mit 300W dazu. Das hält länger und lässt mich ruhiger schlafen.

Richtig ist, dass man bei einem 48V System auf die Orions verzichten könnte, wenn man es akzeptiert, die Hoymiles direkt an den Akku zu hängen und sich der Themen Einschaltströme und Rückströme bewusst ist. Da man damit aber auch auf die Möglichkeit verzichten würde, die Hoymiles über die Orions "remote" über den Smart Battery Protect abzuschalten, müsste man sich für eine Abschaltung bei niedriger Batteriespannung etwas anderes überlegen - denn allein auf das BMS würde ich im Dauerbetrieb nicht vertrauen (wollen). Fein wäre ein Einlesen der Batteriespannung in Node-RED, um softwareseitig die Regelung bereits bei niedrigem Batteriezustand auszusetzen und den SBP in Software zu ersetzen (mit dem dann neuen Risiko vom Verlust der Netzwerkverbindung des raspi). Man hätte ohne Orions natürlich auch das Kühlungsproblem der DC-Wandler nicht mehr, da die Hoymiles selbst definitiv keine Kühlung brauchen, wenn sie halbwegs vernünftig stehen. Der große verlockende Vorteil wäre ohne Orions eine erhebliche Steigerung des Wirkungsgrades beim Entladen des Akkus von 84% auf 95%. Ein Gegenargument für ein reines 48V-Setup war für mich auch, dass Victron von den AC-Chargern (noch?) keine 48V-Serie hat. Die Blue Smart Charger gefallen mir hinsichtlich Konfigurationsmöglichkeiten aber so sehr gut, dass es für mich ein weiterer Grund war, mit den Orions 24/48 zu arbeiten. Mir gefällt zudem die "Schutzstufe" mit den Orions sehr gut und deshalb bleibe ich vorerst dabei. Will aber nicht heißen, dass das ewig so bleiben muss.

Das Herzstück der ganzen Anlage ist natürlich der Shelly Pro 3EM direkt im Zählerkasten. Damit kann ich die Steuerung überhaupt erst realisieren. Ich habe ich mich beim Ausspeisen für einen Korridor von -10W bis 10W entschieden, den ich toleriere, so dass die Hoymiles und OpenDTU nicht ständig nachregeln müssen. Die Hauslast schwankt ja doch immer etwas. Beim Laden schalte ich wie erläutert alle -56.8W Überschuss stufenweise hoch und toleriere bis 30W Netzbezug. Somit habe ich ungefähr 80-90W Schwankungsbereich bei der Sonneneinstrahlung, so dass die Charger nicht ständig umschalten. Zudem kann ich geringfügiges Laden mit Netzstrom akzeptieren, wenn dies in einem vernünftigen Verhältnis zum sonst an den Netzbetreiber verschenkten Überschuss steht. Bei einem starken Sonne-Wolken-Mix klackern die Shellys der Charger natürlich schon fleißig, aber an "normalen" Tagen mit Dauersonne oder bedecktem Himmel oder gelegentlichem Wolkenwechsel schaltet das Ganze sehr entspannt. Und wenn mal irgendwann ein Charger durch das ständige Ein- und Ausschalten ausfällt, dann sind diese günstig im Nachkauf. Ich bin jedenfalls gespannt für wieviele Ein- und Ausschaltvorgänge die Blue Smarts ausgelegt sind. Am liebsten würde ich diese auch "smart" über einen Remote Port schalten und steckdosenseitig immer eingeschaltet lassen, aber das geht leider nicht. Ein weiteres Feature wäre es, die Stromstärken der einzelnen Charger remote zu steuern - dann könnte man noch geschmeidiger zur Sonneneinstrahlung nachregeln - denn grundsätzlich erlauben die Blue Smart eine Einstellung auf 0.1A im Bereich von 4-8A (bzw. bis 12A oder 16A bei den größeren Modellen). Wenn man eine sehr viel größere PV-Anlage hat, kann man natürlich auch mit deutlich weniger BlueSmart Chargern mit 16A auskommen (inklusive dem kleinen verbauten Lüfter), da man dann sicherlich nicht so viele Schaltstufen braucht. Bei meiner kleinen Anlage kämpfe ich um jede 50W Überschuss.

Gut gefällt mir auch, dass die OpenDTU keine Konflikte zur DTU-Pro von Hoymiles erzeugt. Meine Balkonkraftwerke mit den ganzen HM's sind über eine DTU-Pro von Hoymiles angebunden. Die DTU-Pro ist ca. 25m entfernt von der OpenDTU Fusion aufgestellt. Die OpenDTU Fusion habe ich in den Einstellungen auf Minium (-18 dB) gesetzt und etwas zwischen Metall versteckt/abgeschirmt sowie in 1m Entfernung zu den Ausspeise-HM's positioniert. Die OpenDTU und die DTU-Pro "sehen" sich dadurch in keinster Weise und die Pakete der Geräte stören sich nicht. Da hatte ich in der Planung etwas Sorge, dass sich die beiden DTUs negativ beeinflussen könnten, wenn sie in Reichweite wären. Dies war aber letztlich unbegründet.

Weiterhin anzumerken ist natürlich, dass mein Setup nicht das Ziel einer Nulleinspeisung oder "Unsichtbarkeit" vor dem Netzbetreiber oder Ausgleich der Phasen verfolgt. Auch für einen Autarkie- oder Inselbetrieb natürlich nicht sinnvoll. Solange mein Stromzähler saldiert, bin ich glücklich. Durch die 15s-Steuerung ist bei Lastschwankungen und Änderung der Sonneneinstrahlung immer etwas Netzbezug oder unnötige Einspeisung vorhanden. Außerdem kann ich mit 1200W natürlich auch nicht alles abdecken. Aber sobald der Shelly Pro 3EM läuft, ist man stark geneigt, so ziemlich jedes Haushaltsgerät "vermessen" zu wollen.  Für mich passt der Wert mit den 1.2kW im Alltagsbetrieb sehr gut. Tagsüber kann ich bei voller Sonne Verbräuche bis ca. 3kW puffern (2kW aus der Sonne und 1.2kW aus dem Akku). Nachts natürlich nur bis 1.2kW. Waschmaschine, Geschirrspüler, Wasserkocher und Co. sind alle gut pufferbar bzw. abfederbar, da diese meist über mehrere Minuten konstant Leistung ziehen und die Regelung gut hinterherkommt. Das "hässlichste" Gerät in meinem Haushalt ist die Mikrowelle. Die erlaubt zwar 90/150/350/500/650/750/900W Stufen aber zieht rein digital entweder 2.5kW oder gar nichts und wechselt das Lastverhalten einfach im 5-15 Sekundentakt. Die Herdplatten und Backofen sind natürlich ähnlich schlecht weil rein digitial Volllast oder gar nichts, aber dafür schalten diese nicht gefühlt im Sekundentakt die Heizwendeln ein und aus. Nett ist auch, dass ich unseren kleinen Zweit-Enyaq auf 3.5kW Ladeleistung drosseln kann (sind dann effektiv 3.8-3.9kW am Zähler) und bei voller Sonne mit 2+1.2kW abfedere und "ohne" Grundlast theoretisch mit unter 700W Netzbezug laden kann - das Laden mit dem E-Auto ist zudem für mich auch eine sehr gute Möglichkeit, den Akku im Sommer auch mal richtig leer zu bekommen. Und trotzdem wünscht man sich dann immer mehr Platz für mehr Panels. :o)

Für mich passt der Wert mit den 1.2kW im Alltagsbetrieb sehr gut. Tagsüber kann ich bei voller Sonne Verbräuche bis ca. 3kW puffern (2kW aus der Sonne und 1.2kW aus dem Akku). Nachts natürlich nur bis 1.2kW. Waschmaschine, Geschirrspüler, Wasserkocher und Co. sind alle gut pufferbar bzw. abfederbar, da diese meist über mehrere Minuten konstant Leistung ziehen und die Regelung gut hinterherkommt. Das "hässlichste" Gerät in meinem Haushalt ist die Mikrowelle. Die erlaubt zwar 90/150/350/500/650/750/900W Stufen aber zieht rein digital entweder 2.5kW oder gar nichts und wechselt das Lastverhalten einfach im 5-15 Sekundentakt. Die Herdplatten und Backofen sind natürlich ähnlich schlecht weil rein digitial Volllast oder gar nichts, aber dafür schalten diese nicht gefühlt im Sekundentakt die Heizwendeln ein und aus. Nett ist auch, dass ich unseren kleinen Zweit-Enyaq auf 3.5kW Ladeleistung drosseln kann (sind dann effektiv 3.8-3.9kW am Zähler) und bei voller Sonne mit 2+1.2kW abfedere und "ohne" Grundlast theoretisch mit unter 700W Netzbezug laden kann - das Laden mit dem E-Auto ist zudem für mich auch eine sehr gute Möglichkeit, den Akku im Sommer auch mal richtig leer zu bekommen. Und trotzdem wünscht man sich dann immer mehr Platz für mehr Panels. :o)

Ich bin jedenfalls rundherum zufrieden und kann nur jedem, der wegen MQTT, OpenDTU oder Node-RED zögert, zu dem Schritt raten. Ich bringe zwar etwas Programmiererfahrung mit und habe Node-RED somit letztlich mit einer einzigen function gegen seinen Sinn missbraucht - aber es war für mich äußerst bequem und zeitsparend in der Umsetzung. Quick & dirty mit gewünschtem Ergebnis. Und ich bin überzeugt, dass man auch mit weniger Programmierkenntnissen mit überschaubarem Zeitaufwand sehr gute Ergebnisse realisieren kann.

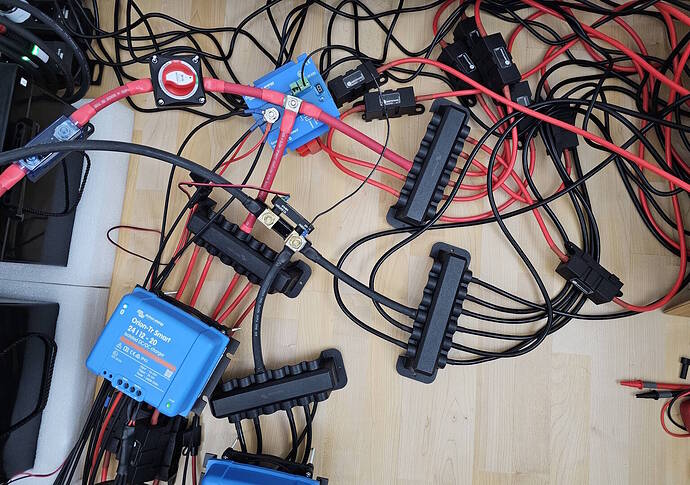

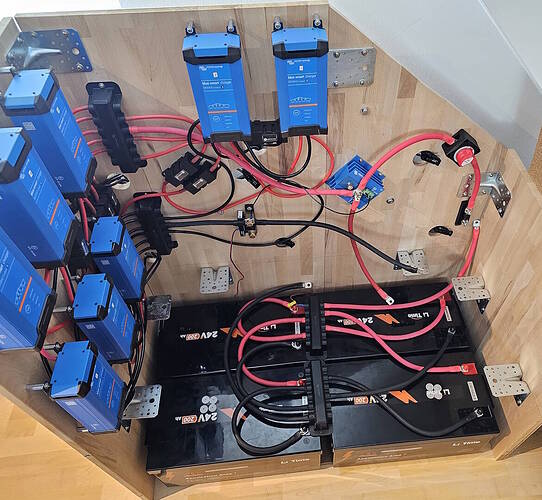

Hier ein paar Bilder vom noch provisorischen Aufbau:

Hier Screenshots zum Wirkungsgradtest bei 1200W Einstellung (4x 300W) an den Hoymiles (aus dem Akku werden ca. 1430W gezogen und in der Steckdose kommen abzüglich der Shellys 1195W an):

So sieht meine Steuerung in Node-RED aus mit den entsprechenden Anzeigen beim Laden sowie Entladen in der Shelly App (der große manuelle Input-Block ist nur für Tests und gehört nicht zum Live-Betrieb):

Anbei für den function-Node, OpenDTU-Node sowie beispielhaft einen Charger- und Inverter-Node der Quellcode - gewinnt keinen Schönheitspreis, aber funktioniert:

node_function.txt (20.3 KB)

node_opendtu.txt (3.2 KB)

node_inverter.txt (1.92 KB)

node_charger.txt (422 Bytes)

Eine Frage habe ich aktuell noch. Ich würde gern die Spannung oder zumindest den Prozentwert aus dem Smart Shunt noch in meiner Steuerung nutzen. Quasi als dritte Sicherungsebene vor dem Battery Protect und dem BMS. Am liebsten würde ich die Regelung der Hoymiles nämlich schon per Software beenden/starten, wenn Spannung X bzw. Ladezustand Y% erreicht ist. Ich habe mir dazu ein "VE.Direct to USB interface"-Kabel besorgt und der Smart Shunt hat dazu einen entsprechenden Anschluss. Der raspi hat den USB-Port. An der Stelle hört es auf (ok ich gebe zu, ich hatte noch keine Zeit zum recherchieren). Bekomme ich es mit dem normalen raspi und Node-RED hin, Werte vom Shunt über VE.Direct in Node-RED einzulesen? Hat das schon jemand gemacht? Also ohne das Victron Node-RED auf einem GX-Gerät.

// edit 16.10.2023

Der Shelly Pro 3EM hatte bis zur Firmware 1.0.4 immer in festen Sekundenintervallen seine Werte gesendet (alle 3 Sekunden, alle 15 Sekunden, usw. - die Updatefrequenz hing vom jeweiligen Firmwarestand ab). Das konnte man mit der eingebauten smooth-Funktion recht bequem über "n" Werte glätten. Seit dem Update auf 1.0.6 bzw. 1.0.7-beta wird es nun präziser aber gleichzeitig etwas wilder=unruhiger. Der Shelly scheint nun nur noch dann einen neuen Wert über MQTT bzw. Cloud zu senden, wenn sich der gemessene Gesamtlastwert ändert. Dies aber mit der Einschränkung: nicht öfter als 1x pro Sekunde aber spätestens nach 15 Sekunden. Das macht die normale smooth-Funktion von NODE-Red für mich unbrauchbar. Bei beispielsweise n=10 kann es tagsüber im worst-case viel zu schnell im 10-Sekunden-Takt regeln und nachts im worst-case erst nach zu langsamen 150-Sekunden. Eine Kombination aus smooth- und delay-Node war für mich nicht zielführend. Also habe ich mir jetzt eine eigene smooth-Funktion gebastelt, die ein gewichtetes arithmetisches Mittel errechnet. Das funktioniert jetzt seit einer Woche sehr geschmeidig und verbessert sogar das "Mikrowellenverhalten".

node_mysmooth.txt (2.11 KB)

// edit 31.10.2023

Der Standort hat mir letztlich doch ganz gut gefallen und ich habe ein kleines Regal gebaut, damit es etwas aufgeräumter aussieht.  Außerdem konnte ich nicht widerstehen und habe aus Symmetriegründen um eine vierte Batterie erweitert. Die Wechselrichter sind rückseitig gegenüber der kalten Außenwand angebracht, was deren Temperaturen niedrig und den Wirkungsgrad hoch hält. Die Batterien sind hinten und unten mit Korkplatten gegen die kalte Außenwand bzw. den kalten Fußboden etwas gedämmt. An der rechten Seite sind sie mit einer Korkplatte gegen die Strahlungswärme der Heizung geschützt. Funktioniert sehr gut. Inverter und Charger sind mit kleinen Abstandsmuttern montiert, um eine gute Thermik der passiven Kühlung zu erreichen. Die DC/DC-Wandler habe ich auf den kleinen Gewindestangen mit den Lüftern gelassen - das war zweckmäßig. Außerdem habe ich so einen konstanten Luftstrom von unten nach oben im Regal, was die Charger etwas mitbelüftet. Richtig schick wäre es noch, wenn ich mir die Kabel auf passende Längen konfektioniert hätte - dafür war ich aber zu faul und habe es bei fertigen Standardkabeln belassen. Durch die großen Querschnitte passt das aber mit den Längen und ich kann mit dem Kabelsalat optisch gut leben.

Außerdem konnte ich nicht widerstehen und habe aus Symmetriegründen um eine vierte Batterie erweitert. Die Wechselrichter sind rückseitig gegenüber der kalten Außenwand angebracht, was deren Temperaturen niedrig und den Wirkungsgrad hoch hält. Die Batterien sind hinten und unten mit Korkplatten gegen die kalte Außenwand bzw. den kalten Fußboden etwas gedämmt. An der rechten Seite sind sie mit einer Korkplatte gegen die Strahlungswärme der Heizung geschützt. Funktioniert sehr gut. Inverter und Charger sind mit kleinen Abstandsmuttern montiert, um eine gute Thermik der passiven Kühlung zu erreichen. Die DC/DC-Wandler habe ich auf den kleinen Gewindestangen mit den Lüftern gelassen - das war zweckmäßig. Außerdem habe ich so einen konstanten Luftstrom von unten nach oben im Regal, was die Charger etwas mitbelüftet. Richtig schick wäre es noch, wenn ich mir die Kabel auf passende Längen konfektioniert hätte - dafür war ich aber zu faul und habe es bei fertigen Standardkabeln belassen. Durch die großen Querschnitte passt das aber mit den Längen und ich kann mit dem Kabelsalat optisch gut leben.

![]()