Das sagt ja dann nichts darüber aus, welche Heizlast Du mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von 290W abdeckst. Deshalb finde ich die Heizlastangabe für NAT verwirrend.

@jogobo für einen relativen Vergleich ja.

Aber so ungefähr sollte man das ja umrechnen können (ich denke mal, der Verlauf ist nicht ganz linear, aber annähernd):

5640W @ -13,1°C - Solltemperatur 18. Differenz: 31,1K

Jetzt bei 4°C: 18°C - 4°C = 14K.

5640W * (14/31,1) = 2539W.

Theoretisch nach der Deckendämmung (-0,6W/m²K) sollte die Heizlast bei 4°C ca. 2200W betragen.

Du hast weiter oben geschrieben, Deine 2MXM40 mit 2 x Perfera 20 geht bei Betrieb von einem Innengerät bis 170 W Leistungsaufnahme runter. Wie viel ist das denn bei 2 aktiven Geräten?

Das kann ich Dir leider nicht sagen, weil das zweite IG im Schlafzimmer ist und bevor wir da heizen müssen, muss es schon wirklich saukalt sein.

Mein 2MXM40A mit zwei 20er IGs geht bis 120-150W runter. Wenn beide laufen. Eins mit Flüsterbetrieb und eins mit Lüfterstufe 2.

Mag sein das man mit diesen Einstellungen so weit runter kommt. Ziel muss es doch aber sein, dass die Räume warm werden und die Geräte ohne Takten durchlaufen und nicht das die Leistungsaufnahme im Keller ist und nur lauwarme Luft gepustet wird. Wie Jogobo weiter oben schon schrieb, passt die geringe Leistungsaufnahme überhaupt nicht zur benötigten Heizlast.

Mag sein das man mit diesen Einstellungen so weit runter kommt. Ziel muss es doch aber sein, dass die Räume warm werden und die Geräte ohne Takten durchlaufen und nicht das die Leistungsaufnahme im Keller ist und nur lauwarme Luft gepustet wird. Wie Jogobo weiter oben schon schrieb, passt die geringe Leistungsaufnahme überhaupt nicht zur benötigten Heizlast.Mein 2MXM40A mit zwei 20er IGs geht bis 120-150W runter. Wenn beide laufen. Eins mit Flüsterbetrieb und eins mit Lüfterstufe 2.Veröffentlicht von: @mnl1234

Danke @mni1234

@bobber69 Diese Kombination will ich auch in einen etwa 13 m² Raum der schon mit 6 cm isoliert ist und wenig Wärmezufuhr braucht, installieren. Dabei geht es mir nur ums unvermeidliche Takten und wieweit die Anlage runter kann.

Mag sein das man mit diesen Einstellungen so weit runter kommt. Ziel muss es doch aber sein, dass die Räume warm werden und die Geräte ohne Takten durchlaufen und nicht das die Leistungsaufnahme im Keller ist und nur lauwarme Luft gepustet wird. Wie Jogobo weiter oben schon schrieb, passt die geringe Leistungsaufnahme überhaupt nicht zur benötigten Heizlast.

Meine Räume haben eine Heizlast NAT (-8,5°C) von ca. 1300W und 700W.

Die Heizlast bei NAT ist Unfug, weil sie nichts Relevantes berücksichtigt. Z.B., ob da vielleicht dicke Rechner laufen oder sich Menschen aufhalten.

Insofern ist der notwendige Wärmeeintrag durch die Heizung (um die Temperatur zu halten oder laaaaaangsam zu erwärmen) deutlich geringer als die Heizlast auf dem Papier suggeriert.

Mit 240-280W heize ich morgens die Räume auf über 22°C bei um 0°C Außentemperatur. (Am Anfang geht sie auch mal für Richtung 450W hoch, aber nicht lange.) Die Luft ist definitiv eher lau und direkt im Luftstrom würde ich mich nicht unbedingt ewig aufhalten wollen. Muss man halt gucken, wohin die pustet oder ob man nicht doch die Lüfterstufe reduziert.

Bei -6°C reichen mir auch 220-280W zum halten der Temp. bei 20,8-21°C. Experimentell ermittelt über Nacht.

Das dürften für die Vereisung so ziemlich die ungünstigsten Bedingungen sein. AT um den Gefrierpunkt, Luftfeuchtigkeit über 80%. Zwei Mal Abtauen in 5 Tagen.

In der Regel sind es die Tage, wo Taupunkttemperatur = Außentemperatur, also 100% Luftfeuchte. Hatten wir bei uns dieses Jahr schon über bestimmt 5 Tage.

Dann hängt es auch noch davon ab, wie lange die Anlagen laufen und ob das Gerät auf Südseite in der Sonne hängt. Zumindest tagsüber kann das größeren Einfluss haben.

Von der aktuellen Anlagenleistung hängt ab, wie weit der äußere Wärmetauscher unter die Außentemperatur geht, was dann auch die Vereisung begünstigen kann.

Und natürlich spielt es auch eine Rolle, wie schnell der Lüfter am AG dreht.

Die Daikin Perferas scheinen da recht günstig zu fahren, also bei niedriger Leistung auch niedrige Lüfterdrehzahlen am AG zu haben. Das wird Abtauzyklen verlängern. Bei unseren MHI-Anlagen ist es so, dass die unter Null auf volle Lüfterdrehzahl am AG gehen.

Trotz allem, bei 100% Luftfeuchte und 0 Grad muss der Wärmetauscher sehr schnell vereisen. Ist dann natürlich auch noch die Frage, wie stark die Anlage den Wärmetauscher vereisen lässt, bis sie dann irgendwann mal abtaut.

In der Regel sind es die Tage, wo Taupunkttemperatur = Außentemperatur, also 100% Luftfeuchte.

Das allein reicht bestimmt nicht. Sonst müssten Außengeräte bei 35°C Außentemperatur in den Tropen auch vereisen. Die Bedingungen, die "optimal" fürs Vereisen des AGs sind, müssten lauten:

- Temperatur Wärmetauscher AG <= Taupunkt (erst das sorgt für das Kondensieren von Wasserdampf)

- Temperatur Wärmetauscher AG + Außentemperatur <= 0°C (wenn das Gesamtsystem "Wärmetauscher" nicht unter dem Gefrierpunkt liegt, tropft nur Wasser)

- rel. Luftfeuchtigkeit >= X% (einen passenden Wert für X kenne ich nicht)

- Wärmeenergie des Kältemittels im Wärmetauscher des AGs reicht nicht zum Abtauen

Dann hängt es auch noch davon ab, wie lange die Anlagen laufen und ob das Gerät auf Südseite in der Sonne hängt.

Kann ich bei mir ausschließen. Beide Geräte bekommen im Winter keinen Sonnenstrahl ab.

Trotz allem, bei 100% Luftfeuchte und 0 Grad muss der Wärmetauscher sehr schnell vereisen.

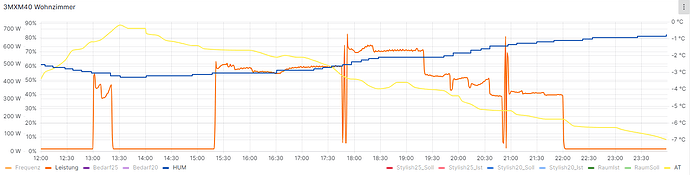

Ich habe zwar kein Hochpräzisionsinstrument zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit, aber mein Diagramm zeigt, dass ein Abtauvorgang sowohl bei 60% als auch bei 90% vorkommen kann. Am 15.01. ist die Anlage gute drei und danach nochmal 6 Stunden gelaufen. Trotz AT zwischen 0° und 1°C und rel. Luftfeuchtigkeit von knapp 90% gab es keinen Abtauvorgang. Am 10.01. gab es zwei (kurz vor 18:00 und kurz vor 21:00 Uhr), bei -3° und 60% bzw. -5°C und 70%.

Das allein reicht bestimmt nicht. Sonst müssten Außengeräte bei 35°C Außentemperatur in den Tropen auch vereisen.

Diese Trivialität hab ich nun mal vorausgesetzt.

Wärmeenergie des Kältemittels im Wärmetauscher des AGs reicht nicht zum Abtauen

Das verstehe ich nicht. Das Kältemittel entzieht dem Wärmetauscher immer Energie, weshalb die Temperatur des Wärmetauschers immer unter der Außentemperatur liegt, wenn sie im Heizbetrieb läuft. Vom Kältemittel ist also keinerlei Wärmezufuhr zu erwarten.

rel. Luftfeuchtigkeit >= X% (einen passenden Wert für X kenne ich nicht)

Je höher die Heizleistung, um so tiefer rutscht die Wärmetauschertemperatur unter die Außentemperatur. Wenn unsere Anlage nur mit 200W Aufnahmeleistung läuft, sind das nur 1-2 Grad niedriger. Wenn man ordentlich Leistung abfordert, können das vermutlich so 5-7 Grad werden. Über den Taupunkt kann man dann berechnen, bei welcher Luftfeuchte es zur Bereifung kommen muss.

Ich habe mal einen Online-Rechner bemüht. Bei -3°C und 60% rel. Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei -9,7°C, bei -5°C und 70% rel. Luftfeuchte bei -9,6°C. Jetzt müsste man unter den Bedingungen mal die Temperatur des Wärmetauschers messen.

Da hast du ein Delta von 6,7 bzw 6,6 Grad. Da muss die schon mit viel Leistung laufen, damit der Wärmetauscher bereift. Hab ich unter solchen Bedingungen noch nicht erlebt. Aber unsere Anlage läuft auch maximal mit 500-600 Watt Aufnahmeleistung.

Das verstehe ich nicht. Das Kältemittel entzieht dem Wärmetauscher immer Energie, weshalb die Temperatur des Wärmetauschers immer unter der Außentemperatur liegt, wenn sie im Heizbetrieb läuft. Vom Kältemittel ist also keinerlei Wärmezufuhr zu erwarten.

Beispiel: Taupunkt 0°C, AT 2°C, Kältemitteltemperatur Zulauf AG -2°C

Durch die Kältemitteltemperatur kondensiert Wasser unten am Wärmetauscher und gefriert, weil die Temperatur dort unter 0°C liegt. Durch das Durchströmen des Wärmetauschers mit der Außenluft wird der Wärmetauscher auf +1°C gebracht. Ob es nun die Temperatur der Außenluft oder die Temperatur des Kältemittels im Wärmetauscher ist, die ein weiteres Vereisen des Wärmetauschers verhindert, halte ich für ein philosophische Frage.

Je höher die Heizleistung, um so tiefer rutscht die Wärmetauschertemperatur unter die Außentemperatur. Wenn unsere Anlage nur mit 200W Aufnahmeleistung läuft, sind das nur 1-2 Grad niedriger.

Nehme ich zur Kenntnis, aber glaubwürdige Quellen sprechen bei WPs von 5-6K als optimaler Spreizung. Warum das Optimum bei geringer elektrischer Leistung nicht eingestellt werden soll (es ist ja effizienter als eine Spreizung von 1-2K), erschließt sich mir nicht.

Da hast du ein Delta von 6,7 bzw 6,6 Grad

Ich habe ein Delta von 6,7K bzw. 4,6K. Wenn ich den Temperaturverlauf vor den Abtauvorgängen berücksichtige, ist das Delta sogar noch etwas größer. Dazu habe ich während der Vereisung eine rel. Luftfeuchtigkeit von unter 60% bzw. unter 70%. Wenn die Taupunktberechnung stimmt, muss das Kältemittel mit einem noch größeren Delta in den Wärmetauscher des AGs gelangt sein, damit überhaupt eine "abtauwürdige" Vereisung stattfinden konnte.

Da muss die schon mit viel Leistung laufen, damit der Wärmetauscher bereift. Hab ich unter solchen Bedingungen noch nicht erlebt. Aber unsere Anlage läuft auch maximal mit 500-600 Watt Aufnahmeleistung.

Ich habe doch extra rel. Luftfeuchtigkeit, Außentemperatur und elektrische Leistungsaufnahme in das Diagramm gepackt. Die Abtauvorgänge sind in der Leistungskurve deutlich zu erkennen. Was da passiert, widerspricht der Theorie "Taupunkt = AT = 100% Luftfeuchte". Und meine Daten sind nicht nur marginale Abweichungen zur Theorie.

Die 600W habe ich, außer bei den Abtauvorgängen, auch nicht gerissen.

Ich stelle mal folgende Theorie auf:

Vereisung findet statt bei WT-Temperatur <= Taupunkt für alle WT-Temperaturen < 0°C und wird durch hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt.

Ich stelle mal folgende Theorie auf:

Vereisung findet statt bei WT-Temperatur <= Taupunkt für alle WT-Temperaturen < 0°C und wird durch hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt.

Genau.

Wenn die Taupunktberechnung stimmt, muss das Kältemittel mit einem noch größeren Delta in den Wärmetauscher des AGs gelangt sein, damit überhaupt eine "abtauwürdige" Vereisung stattfinden konnte.

Das funktioniert etwas anders. Flüssiges Kältemittel wird eingespritzt und durch den geringen Druck verdampft es. Dabei ist es gefräßig und sagt: "Ich will viel Wärme, die ich mir auf biegen und brechen auch hole." Und die holt es sich aus der Umgebung und kühlt damit den Wärmetauscher. Ist der zu klein oder der Ventilator steht, kann es sehr weit runter gehen mit der Temperatur, da kann der Wärmetauscher bei 0 Grad auch auf -20 Grad gehen. Beim Phasenübergang wird einfach Wärme gebraucht und wenn die bei 5 Grad Delta noch nicht zur Verfügung steht, gehts eben auf 20 Grad Delta und mehr. Natürlich ist die Regelung der Anlage so, dass es im Normalfall nicht passiert, sondern alles passend dimensioniert ist und der Lüfter auch dreht. Im Fehlerfall kann man solche Phänomene aber beobachten.

Man darf da also nicht mit so einer Idee rangehen, wie man es bei Heizkörpern kennt, dass da ein Medium irgendeine Temperatur hat, welches dann erwärmt oder abgekühlt wird. Man nutzt vielmehr den Phasenübergang.

Es ist auch so, dass die Temperatur im Wärmetauscher nicht zunimmt, je mehr Strecke das Kältemittel zurückgelegt hat. Das Kältemittel nimmt viel Wärme auf, wird aber nicht wärmer. Stichwort: Latente Wärme vs. sensible Wärme. Das verhält sich wie Eiswasser. So lange das Eis noch nicht vollständig aufgetaut ist, bleibt das Eiswasser auf 0 Grad. Erst am Ende des Wärmetauschers, wenn das Kältemittel komplett gasförmig ist, geht die Temperatur noch etwas höher, bleibt aber natürlich unter der Umgebungstemperatur.

Das funktioniert etwas anders. Flüssiges Kältemittel wird eingespritzt und durch den geringen Druck verdampft es. Dabei ist es gefräßig und sagt: "Ich will viel Wärme, die ich mir auf biegen und brechen auch hole."

Schon klar. Phasenübergang erster Ordnung und die zu Grunde liegenden mathematische Funktion ist an dieser Stelle singulär. Bedeutet aber auch, Druck und Temperatur sind bei diesem Verdampfungsprozess konstant. Widerspricht allerdings auch nicht meiner Aussage, dass das Delta AT zu Kältemittel tatsächlich größer ausfällt als das Delta AT zu Taupunkt.

Und die holt es sich aus der Umgebung und kühlt damit den Wärmetauscher. Ist der zu klein oder der Ventilator steht, kann es sehr weit runter gehen mit der Temperatur, da kann der Wärmetauscher bei 0 Grad auch auf -20 Grad gehen. Beim Phasenübergang wird einfach Wärme gebraucht und wenn die bei 5 Grad Delta noch nicht zur Verfügung steht, gehts eben auf 20 Grad Delta und mehr.

Ist ja alles richtig, erklärt aber nicht die von mir protokollierten Abtauvorgänge außerhalb der von Dir genannten Rahmenbedingungen "AT = Taupunkt und 100% Luftfeuchtigkeit".

Natürlich ist die Regelung der Anlage so, dass es im Normalfall nicht passiert, sondern alles passend dimensioniert ist und der Lüfter auch dreht. Im Fehlerfall kann man solche Phänomene aber beobachten.

Soll das heißen, meine Anlage hat einen Defekt?

Man darf da also nicht mit so einer Idee rangehen, wie man es bei Heizkörpern kennt, dass da ein Medium irgendeine Temperatur hat, welches dann erwärmt oder abgekühlt wird. Man nutzt vielmehr den Phasenübergang.

Schon klar dass so eine Kältemaschine komplexere physikalische Grundlagen in die Praxis umsetzt. Trotzdem gilt auch hier der Energieerhaltungssatz. Die Energie, die beim Phasenübergang nicht aus der Umgebung entnommen werden kann, muss über elektrische Leistung zugeführt werden, damit beim Phasenübergang von gasförmig zu flüssig wieder genug Energie freigesetzt werden kann, um den Wärmetauscher auf die benötigte Temperatur zu bringen.

Es ist auch so, dass die Temperatur im Wärmetauscher nicht zunimmt, je mehr Strecke das Kältemittel zurückgelegt hat. Das Kältemittel nimmt viel Wärme auf, wird aber nicht wärmer. Stichwort: Latente Wärme vs. sensible Wärme. Das verhält sich wie Eiswasser. So lange das Eis noch nicht vollständig aufgetaut ist, bleibt das Eiswasser auf 0 Grad.

Bei der Wasseranalogie sollten wir doch wenigstens den richtigen Phasenübergang vergleichen. Wenn Wasser verdampft, bleibt die Temperatur des Wassers im Topf bei konstant 100°C. Die Temperatur des Wasserdampfes dagegen liegt meistens deutlich über 100°C.

Soweit ich das bei Kältemaschinen verstanden habe, sind die Druckverhältnisse innerhalb des Verdampfers konstant, damit sich der Siedepunkt des flüssigen Kältemittels nicht verschiebt. Die Übertragung von Umgebungswärme auf das gasförmige Kältemittel müsste dann allerdings für eine Temperaturänderung des Gases sorgen.

Mich richtig in das Thema einzuarbeiten ist mir aber zu zeitintensiv und bringt die Diskussion zum eigentlichen Thema auch nicht wirklich weiter.

Hat eigentlich wer eine BRC073 Kabelfernbedienung? Hat die einen internen Temperaturfühler, um das Regelverhalten zu verbessern?

@mnl1234 , @Daiqu(k)iri,

Kann man über den Daikin Cloud Adapter in iOBroker die Innentemperatur steuern? Ich arbeite gerade an einer Visualisierung in VIS mit entsprechenden Buttons.

An/Aus lässt sich simpel über den onOffstate triggern. Ich hätte nun aber gerne zwei einfache Buttons mit "+" und "-" um die Temperatur stufenweise per Tastendruck zu ändern ohne die APP verwenden zu müssen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Gefunden habe ich dazu leider nichts. Ich bin aber auch noch absoluter Neuling mit VIS und habe vorher nur Erfahrung mit Grafana gesammelt.

sorry war krank und war ein paar Tage off.

ja das geht, du kannst die Daten auch schreiben.

Hallo Zusammen,

ich habe mehrere Daikin Geräte zu Hause.

Insgesamt 7 Innengeräte auf 2 Multisplit Außengeräte verteilt (1 x 5MXM90 mit 5 IG und 1 x 2MXM40 mit 2 IG)

Nun habe ich bei der 5er Multi ein Problem im Heizbetrieb. Vielleicht hat ja jemand von euch ähnliche Erfahrungen.

Vorab: Die Funktion ist einwandfrei gegeben. Da kann ich nicht meckern. Nun zu meinem Problem.

Nach einiger Betriebszeit (ca. 20-40 Minuten) kommt es zu einem (manchmal mehr, manchmal weniger) aufdringlichen "Heulen" oder "Summen" bei allen Innengeräten der 5er Multi. Das Geräusch kommt weder von den Ventilatoren der Innengeräte, noch vom Kompressor im Außengerät.

Das Geräusch wird über die Kältemittelleitung zu jedem IG geleitet. Egal ob das IG eingeschaltet, oder ausgeschaltet ist (min ein IG ist eingeschaltet). Das Problem besteht nur im Heizbetrieb. An den Leitungen selbst höre ich nichts. Die Leitungen sind lang genug (kürzester Weg ca. 4 Meter, längster Weg ca. 20 Meter. Das 5MXM90 hat eine maximale Leitungslänge von 75 Meter wovon ich ca. 60 Meter nutze. Höhenlimit ist nicht überschritten)

Ein Resonanz auf den Leitungen habe ich nicht feststellen können. Das habe ich bereits kontrolliert. Die Leitungen sind von außen leise.

Im Heizbetrieb werden die heulenden Töne über die Kältemittelleitungen zu den Inneneinheiten gebracht. Der Inverter der Außeneinheit findet keinen stabilen Arbeitspunkt. Die Kompressor-Drehzahl geht immer rauf und runter und ist manchmal für einige Minuten stabil. Diese Obertöne sind an allen Innengeräten zu hören, und sind auch bei den ausgeschalteten Innengeräten deutlich hörbar, jedoch nicht an der Außeneinheit. Das hört sich so an, als wenn eine Sirene im Nachbarort läuft. Wenn der Ventilator der Inneneinheit läuft, dann wird dieser leise Ton durch das Rauschen des Lüfters übertönt.

Ich habe die Ventile der Außeneinheit in Verdacht. Scheinbar sind diese im Heizbetrieb nie komplett geschlossen was dieses heulen / summen / pfeifen verursacht.

Hat irgendwer eine Idee oder ähnliche Probleme und weiß wie man dem beikommen kann? Gerade im Schlafzimmer ist dies nervig...

Meine Daikin ATXF Single-Split hat das auch manchmal. Aber da kann ich es ganz klar über die Kälterohre hören. Dort ist sozusagen die Quelle, worüber es kommt. Halte ich mein Ohr an den innenliegenden Kabelkanal, wo die Rohre sind, höre ich es deutlicher.

Ich denke erstmal, dass das ein normales Verhalten ist. Es ist normal, dass der Kältekreislauf sich permanent regelt. Und ja, die Expansionsventile aller Innengeräte sollen wohl teils alle zu einem gewissen Grad offen sein, auch wenn die Innengeräte nicht laufen. Könnte aber auch durchaus zu einer Schallübertragung kommen, wenn die zu sind, denn die Heißgasleitung ist ja z.B. immer voll offen, da gibt es keine Ventile.

Ist nicht schön, wird man wohl aber nichts machen können. Wir schalten in der Nacht die Anlagen komplett ab, insofern stört es uns nicht.

Ich würde trotzdem nochmal genau auf Suche gehen, woher das Geräusch kommt. Auch mal im Innengerät genau hören, ob es da ein Geräuschmaximum irgendwo gibt. Am besten mit einem Stethoskop.

Noch ein Hinweis: Mein Klimamensch hat mir bei der Installation auch klar davon abgeraten, das Abtauwasser in das Regenabflußrohr zu leiten.

Er hatte einen Fall, wo der Hausbesitzer das nachgerüstet hat und es ist ihm eingefroren, dann ist das Wasser vom Dach nicht mehr abgeflossen und in die Hauswand eingedrungen. Folge: veritabler Wasserschaden. Zum Glück konnte er dokumentieren, dass er das so nicht installiert hatte.

Wo soll man das Wasser dann sonst hinleiten, wenn es nicht in den Ablauf darf? Ansonsten hat man das ganze Wasser vor der Hauswand, was auch nicht optimal ist.

Wo soll man das Wasser dann sonst hinleiten, wenn es nicht in den Ablauf darf? Ansonsten hat man das ganze Wasser vor der Hauswand, was auch nicht optimal ist.

Ob das so einen großen Unterschied macht? Was so an Regen runterkommt, da machen doch die 10 Liter am Tag nicht viel aus. Zumal es ja auch viele Tage gibt, da sind es vielleicht nur 1-2 Liter oder auch gar nichts. Wenn das der Hauswand schaden würde, dann stimmte schon vorher was nicht.

Ich würde da erstmal nicht viel Aufwand betreiben und die Sache beobachten. Wenn es Probleme gibt, dann irgendwas einfallen lassen.