Ich sags nur noch einmal.

Der STROMSENSOR ermittelt die Differenz aus VerbraucherSTROM und EinspeiseSTROM.

In beiden Fällen Strom und NICHT Wirkleistung.

Das ist theoretisch richtig, in der Praxis eine Frage der erforderlichen Genauigkeit. Du beschäftigst dich nicht einmal mit der Frage, welcher NICHT-Sinusanteil zum Problem werden würde.

Des weiteren beschäftigst du dich nicht mit der Frage, wieviel NICHT-Sinusanteil das Netz hat, und wieviel NICHT-Sinusanteil der Wandlerausgang. Ich kann dir versichern, der ist beim Wandler höher als beim Netz selber.

Und letztlich ist hier Frage, welchen Nicht-Sinusanteil der STROM hat. und nichts anderes.

Richtig ist, dass es mit Verzögerungsleitungen geht. Sowas habe ich schon eingesetzt, etwa um 1974. Hiess damals Eimerketten speicher. Die waren noch analog.....

Das ist wieder faktisch richtig, und wieder beschäftigst du dich NICHT Mit der Frage, wieviel STROM-Nichtsinusanteil in den Signalen drin ist. NUR das ist im Stromwandler von Interesse.

Und es ist falsch, weil Oberwellen Vielfache der Originalfrequenz sind, und genau in Phase.

Du übergehst hier einige elektrische Stationen.

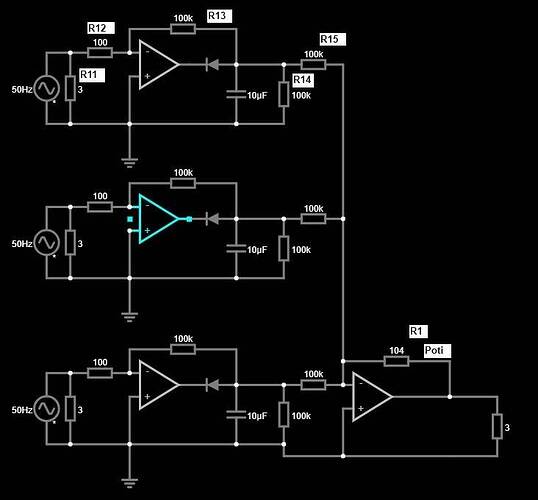

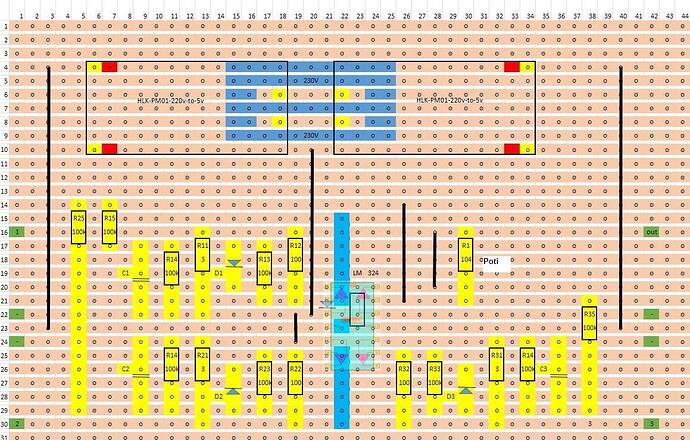

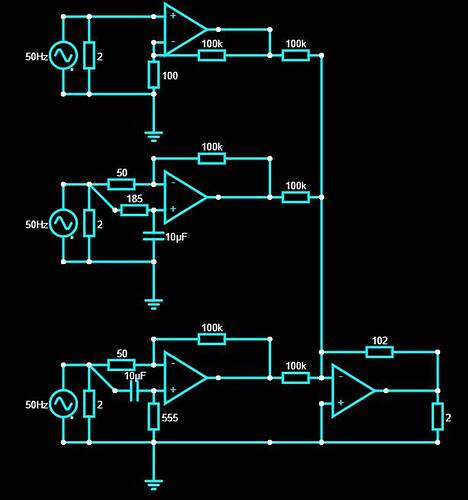

Der, genauer: die drei Stromwandler bilden jeweils die Differenz zwischen den eingespeisten Strom und dem des Wandlers.

Da bei 2 Wandlern der eingespeiste Strom null ist, geben die einfach den Strom aus. der dritte Wandler bildet die DIFFERENZ aus Einspeisestrom ( der natürlich keine Oberwellen enthält , oder etwa doch ??) und dem Verbraucherstrom.

Die Filter "filtert" die Oberwellen aus.... was nichts anderes als einer dämpfung um 12 db entspricht. Es bleibt die Frage, wieviel Leistungsanteil geht dadurch verloeren? Wieviel Anteil an Stromschwankungen haben diese Oberwellen? Und welchen Fehler an LEISTUNGSanteil hat man aufgrund dieser fehlenden Oberwellen?

Du hast ja offensichtlich elektrische Ausbildung oder Studium. Da gibt es doch Theorie über die Leistungssprektren eines RECHTECKsignals. Und um wieviel niedriger, als Faktor oder in db bezogen auf STROM (nicht Leistung) liegen dann die Oberwellen eines Sinussignals, solange das noch als sinus erkennbar ist und nicht einem Rechteck ähnelt ?

Und diese Signale werden addiert.

Der Wechselrichter hält das Summensignal der drei Stromwandler für das, was er von einer Phase als Verbraucherstrom erwartet. Und schickt über einen Stromwandler geanu diese Leistung raus. Das regelt er so, dass er das Minimum des Summensignals erhält, einschliesslich der Berücksichtigung der Phasenlage, aus der er die Richtung der Abweichungen bestimmen kann.

Du bist aufgefordert, dich u erklären, welchen Anteil an stromUNTERSCHIED diese Oberwellen haben sollen. Davon wird dann nur ein Zehntel vom Wandler ausgeglichen. Und um diesen Anteil ist dasn die ausgeglichene SummenLEISTUNG nicht null.

Komisch, dass es soviele Wechselrichter mit Stromwandlern gibt.

Denn es ist ja extra komisch, dass der Wechselricher das Differenzsignal aus Netz mit Oberwellen und sein eigenes ( ohne Oberwellen) so genau abstimmen kann, dass die Einspeisung und verbrauch sich ausgleichen. Meinst du im Ernst, dass ein WR in seinem Ausgangssignal die Oberwellen ausgleicht ??