Komm ich gerade nicht mit. Flüssiger Stickstoff kommt doch auch in Druckflaschen, da fließt keine Wärme zu.

Bei Raumtemperatur? Nein. Stickstoff kriegst du bei Raumtemperatur auch bei noch so viel Druck nicht flüssig. Kannst du ggoglen.

Ok, ich verlasse dann mal die Küche und werde etwas konkreter.

Es wird auf dem Niveau von Gedankenexperimenten bleiben, aber ich hoffe, eine detailliertere Beschreibung hilft, das Prinzip meiner Idee klarer zu machen.

Tut mir leid, dass der Text etwas lang geraten ist.

Szenario 1: Pumpspeicherkraftwerk.

Der theoretische Roundtrip-Wirkungsgrad beträgt 100%, da keine Thermodynamik im Spiel ist. In der Praxis werden irgend etwas zwischen 80% und 90+% erreicht. Um die folgenden Szenarien besser zu motivieren, schlage ich eine spezielle Variante des PSKs vor: Die beiden Becken sind durch eine archimedische Schraube verbunden. Die Schraube enthält Wasser in ihrer Rinne, das ein Drehmoment erzeugt. Drehe ich entgegen dieses Drehmoments, muss ich Arbeit leisten und bewege Wasser nach oben. Die so in Lageenergie gewandelte Arbeit kann ich später zurückbekommen, indem ich durch die Schraube einen Generator antreibe, wobei das Wasser wieder nach unten fließt. Von Details wie Reibung, die genaue Anordnung am oberen Ende, Dosierung des Zulaufs usw. möchte ich hier und in den folgenden Szenarien mal absehen, denn es ist ja ein Gedankenexperiment und dreht sich um die prinzipielle Machbarkeit. Ja, und es gibt tatsächlich Kraftwerke, die archimedische Schrauben verwenden (allerdings nur in einer Richtung), siehe z.B. Hydropower - Landustrie Wer mir soweit gefolgt ist, muss nun in Gedanken alles auf den Kopf stellen.

Szenario 2: Kompression von Luft mittels einer (sich schnell drehenden) archimedischen Schraube.

Wir haben am Grund eines großen Gewässers ein Reservoir für komprimierte Luft. Es gibt eine archimedische Schraube, die von der Oberfläche zu diesem Reservoir führt. Diese Schraube transportiert kein Wasser, sondern Luft, d.h. die Rinne darf keine Löcher o.ä. haben, vielleicht kann man die Luft auch in einem Folienschlauch gegen Verluste sichern. Die Anwesenheit und der Auftrieb von Luft erzeugt wieder ein Drehmoment. Drehe ich die Schraube entgegen des Drehmoments, leiste ich Arbeit und transportiere dabei Luft nach unten, wobei sie durch den höheren Wasserdruck auch komprimiert wird (die Schraube darf sich daher auf dem Weg nach unten verjüngen, das spart Material und reduziert Reibungskräfte). Die aufgebrachte Arbeit manifestert sich in drei Formen:

- Lageenergie (wenn ich Luft entgegen des Auftriebs runter schaffe, hebt sich oben der Wasserspiegel, ich hebe also indirekt Wasser an)

- Elastische Energie der komprimierten Luft

- Wärme (wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob sich die Temperatur nicht einfach dadurch erhöht, das sich die in der Luft vorhandene kinetische Energie auf ein geringeres Volumen konzentriert. Ist m.E. letztlich nicht wichtig).

Lässt man diesen Prozess schnell (adiabatisch) ablaufen, kommt unten heiße Luft raus. Wegen der nach unten zunehmenden Wärme reduziert sich das Volumen der Luft und somit der Auftrieb nicht so stark und man leistet insgesamt mehr Arbeit, die letztlich verloren geht, wenn die Wärme schließlich aus dem Reservoir entweicht. Analoges passiert, wenn man das System schnell rückwärts laufen lässt. Die inzwischen abgekühlte komprimierte Luft steigt durch die Schnecke auf und kühlt sich weiter ab. Dadurch sinkt das Volumen bzw. nimmt nicht so schnell zu, insgesamt ist das Drehmoment bei der Dekompression kleiner als bei der Kompression und man kommt auf die bekannten Wirkungsgrade in den Dreißigern (~ 60% * 60%).

Szenario 3: Kompression von Luft mittels einer sich langsam drehenden archimedischen Schraube.

Führt man diese Prozesse nun sehr langsam aus, so kann sich die in jeder Windung ansteigende Temperatur durch die großen Oberflächen an die Temperatur des umgebenden Wassers angleichen und wir haben eine nahezu isothermische Kompression. Das System gibt die in der ursprünglichen Luft enthaltene Wärmeenergie sukzessive an das Wasser ab und wird deshalb nicht wesentlich wärmer als dieses. Das Volumen jedes Segments eingeschlossener Luft sinkt der Tiefe entsprechend umgekehrt proportional zum Druck und die für die Kompression zu leistende Arbeit wird im Vergleich zu Szenario 2 reduziert.

Lässt man dieses System langsam rückwärts laufen, kühlt die Luft bei jeder Stufe leicht ab, nimmt dann aber Wärme vom Wasser auf, so dass sich keine starke Abweichung von der Wassertemperatur ergibt. Das Volumen und der Auftrieb jeder Luftkammer ist umgekehrt proportional zum Druck, der sich aus der Wassertiefe ergibt. Im Extremfall verschwindender Geschwindigkeit ist dieser Vorgang reversibel und das Drehmoment zur Kompression entspricht dem Drehmoment bei der Rückgewinnung. Dieser Fall wird in der Praxis nicht erreicht, aber man kann sich beliebig annähern.

Szenario 4: Dynamische Anpassung der Geschwindigkeit

Die Szenarien 2 und 3 verwenden genau dieselben Aggregate und unterscheiden sich nur in der Betriebsgeschwindigkeit und somit der durchgesetzten Leistung. Man kann die Geschwindigkeit nach Bedarf kontinuierlich variieren und hat in jeder Situation die Wahl, eine höhere Leistung zu speichern oder abzurufen und dabei Verluste beim Wirkungsgrad in Kauf zu nehmen. Ist (zu) viel Energie vorhanden, nehme ich gerne in Kauf, am Ende nur 80% davon wiederbekommen zu können. Oder: ist Energie sehr knapp und deshalb teuer, möchte ich ggf. höhere Leistung abrufen, auch wenn sich das Reservoir dann schneller leert (außer wenn das Reservoir zur Neige geht und ich jetzt schon weiß, dass Energie in naher Zukunft noch knapper sein wird).

Schau dir für Gase ein Semester Thermodynamik an.

Es gab mal Versuche Müllautos (anfahern, abbremsen, anfahren, abbremsen, ...) mit Druckspeichern zu hybridisieren, bei Baggern gibt es das wohl schon zu kaufen. Die machen auch repetitive Bewegungen. Hyraulische Druckspeicher funktionieren mit Stickstoffkammer, also quasi Druckluft. Vorteil hier, wenn der Druckspeicher gross und die Speicherdauer kurz ist findet kaum Wärmeaustausch mit der Behälterwand statt. Der arbeitet dann weitgehend adiabatisch, also auch wieder verlustarm. Also als Kurzzeitspeicher mit richtig fett Leistung gar nicht so schlecht.

Problem Hydraulikpumpen und -motoren haben nur rund 80% Wirkungsgrad. Allein davon sind pro Umlauf nur noch 64% übrig. Zylinder sind da besser die haben nur wenige % Reibung.

@woeufu die druckspeicher funktionieren da gut wo Massen abwechselnd beschleunigt werden.

Dabei wird ein Teil der zur Beschleunigung notwendigen Energie recycled.

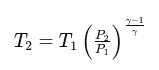

Klar, in einem abgeschlossenen System, das nur die komprimierte Luft enthält, spielt die Geschwindigkeit keine Rolle und diese Formel beschreibt die Temperatur T₂ am Ende des Prozesses. Das von mir beschriebene System enthält aber neben der Luft auch Wasser, das einen Teil der Wärme aufnehmen kann. Es laufen simultan zwei Prozesse ab: a) Kompression, die die Luft erwärmt und b) Austausch von Wärme zwischen Luft und Wasser. Die Endtemperatur T₃ hängt von den relativen Anteilen von Luft und Wasser ab und bei hinreichend viel Wasser liegt sie nur wenig über der Ausgangstemperatur. Auch T₃ ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Das gilt jedoch nicht für die maximale Temperatur der Luft während des Gesamtprozesses. Sie hängt vom relativen Tempo ab, in dem die Prozesse a und b ablaufen. Ist a sehr schnell im Vergleich zu b, wie im Szenario 2 meiner Beschreibung, wird die Luft erst sehr warm (erreicht nahezu T₂), um dann asymptotisch auf T₃ abzufallen, während sich das Wasser ebenfalls auf T₃ erwärmt. Ist a dagegen langsam wie in meinem Szenario 3, wird die maximale Temperatur nur wenig über T₃ ansteigen.

Das ist ein sehr komplexes Problem zum Berechnen. Die Kompressionswärme erwärmt das Wasser. Das Wasser verdunstet und entzieht der Umgebung Wärme bis zur Kühlgrenztemperatur. Falls es in den letzten 30 Jahren nicht erhebliche Fortschritte gegeben hat, laßt sich diese Temperatur nur iterativ berechnen. Da habe ich mal in Modula-2 ein Programm mit 4 in sich veschachtelten Iterationen geschrieben. Aber die Wärme ist so oder so erstmal teilweise in einem anderen Medium. Bei konstantem Volumen wird sich der Druck durch die Verringerung der Temperatur senken. Es steht damit weniger potentielle Energie bei der Entspannung zu Verfügung.

Energie mit Druckluft zu speichern, macht nur in wenigen Spezialfällen Sinn, kurzzeitig und zyklisch, also rekuperativ.

Bei einer Langzeitspeicherung sind die Verluste zu hoch und damit der Wirkungsgrad zu gering.

Der Wirkungsgrad bei einem Kompressor liegt im Idealfall bei ca 50% somit ist Druckluft als Zwischenspeicher einer der uneffektivsten Methoden die man nutzen sollte, wenn noch Druckverluste dazu kommen auf grund von undichten ventielen oder leitungen geht es runter auf 40% es ist lso eher ne Geld vernichtungsanlage als sinnvoll.

Du siehst immer noch nicht ein, dass diese Wärme Verluste sind und von der Arbeit abgehen, im Sinne von verloren. Dass du sie hinterher zuführst ändert daran garnichts.

Zum letzten Mal: Schau dir ein Semester Thermodynamik an.

Die adiabatische Gleichung kann man auch umstellen. Dann kann man den sich einstellenden druck bei Abkühlung berechnen. Der wird geringer. Egal, wie man es betrachtet, es findet ein Energieverlust statt. Verlust = weniger Wirkungsgrad.

Energie mittels Druck zu speichern ist längerfristig Energieverschwendung, kurzfristig verlustreich. Warum nutzen z. B. Dampfmaschinen oder -kessel nicht ein Druckspeichersystem? Technisch überaus aufwendig, aber durchaus machbar. Lohnt sich nicht, weil zu teuer und zu wenig Ertrag.

@carolus Zum letzten Mal: Schau dir ein Semester Thermodynamik an.

@andreaseisele Sieh dir doch auch einfach mal die Carnot-Prozesse an. Strömungsmaschinen und Energiewandlung gehören auch dazu. Oder hast du vor das System mit einem Freie-Energie-Generator zu verknüpfen. Bei YouTube gibt es die zu Hunderten. Noch besser wäre ein Aggregat, welches Energie aus Quntenfluktuation gewinnt. Das ist der heilige Gral.

Edit : die rote Farbe ist nur für Moderation - Carolus

Nein, kann man nicht umgehen. Die Verluste können nie beliebig klein werden.

Muss das immer so grob sein? Wenn man nicht antworten WILL, dann tut man das einfach nicht. Ist doch simpel. Belehrungen helfen nicht? Dann einfach raus halten.... Oder wurmt das so sehr?

Wenn er den Strom "über" hat und nur für 2ct verkaufen kann und dann stattdessen mit nur 20% Wirkungsgrad speichern kann, dann ist das besser als den Strom für 2ct zu verkaufen. Nun kann man darüber schreiben, das sei besser für alle, wenn er seinen Strom für 2ct anbietet, nützt aber ihm nichts...

Nur als Beispiel, warum es auch bei schlechtem Wirkungsgrad "sinnvoll" sein kann. Werten würde ich das nicht, hier im Forum betreibt auch wer ne Bitcoin-Farm mit überschüssigem Strom.

Erstens ist das nicht grob.

Zweitens ist der Unterschied, ob er sich mal die Physik ansieht, genau das Problem: tut er es nicht bleibt es bei Schwurbelei - und die wollen wir hier nicht haben.

Schaut er es sich an, kann man sich über die tatsächlichen Möglichkeiten der Druckluftspeicher unterhalten. Der Wirkungsgrad ist schlecht, wie bei Hydraulik, man macht Hydraulik trotzdem. Ohne es falsch in den Himmel zu loben.

Und wenn du schon anderen (mir?) den Ratschlag gibst, sich rauszuhalten - warum machst du es nicht selbst auch mal?

Ich verstehe immer noch nicht, was dich so stört. Niemand hat hier eine Gleichung gebracht, niemand was falsch ausgerechnet. Es geht wohl erst einmal um ein Gedankenexperiment. Wir müssen doch nicht jedes Gedankenexperiment beenden, weil das schon einmal jemand berechnet hat...

Weil auch Kritik erwünscht sein muss an jene, die gleichzeitig eine Meinung wieder geben wie auch das Forum repräsentieren. Das kannst du nun machen wie du es möchtest aber erweckst damit den Anschein, belehrend herzukommen, was du laut eigenen Aussagen nicht möchtest. Solange das also nicht über die Sträge schlägt, und das sehe ich hier nicht, frisst das doch kein Brot. Hier spricht doch niemand davon, die Naturgesetze auszuhebeln oder Physik neu zu überdenken.

Ich sehe das so.

Schon mehrfach geschrieben, um Physik geht kein Weg herum. Ich verstehe aber auch das Argument, dass wenn man mit der Energie nicht weiß wohin, spielt der Wirkungsgrad keine so gewichtige Rolle. Nur haben wir gerade eigentlich nicht hinreichend Energie und noch alte Technik die wir rasch los werden müssen. Und dafür gibt es recht effiziente Lösungen die wir so schnell als möglich installieren müssen damit sich Windräder immer drehen wenn Wind weht und Solaranlagen abliefern können so viel wie rein kommt. Also Speicher die schon heute mit gutem Wirkungsgrad funktionieren. Wir sollten andere Möglichkeiten sicher suchen, erforschen und wenn sie gut aussehen auch testen. Aber derzeit sollten wir uns doch sehr bemühen das installiert zu bekommen was wir schon kennen und was gut funktioniert, um von der hohen CO2 Belastung weg zu kommen. Und das besser gestern als morgen.

Das ist nicht mein Problem.

Genau. Man hat nur geraten und geschätzt. Ohne Wissenshintergrund über die Physik. Besser wäre es gewesen, nach Gleichungen wenigstens überschlägig zu rechnen. Größenordnungen, Wassermengen Energien für die wasserbewegeung.

Stattdessen wird der Wirkungsgrad schöngerechnet, und das als Thema für die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Methode. Es gibt schon einen guten Grund, warum man das Verfahren wenig benutzt: wenn's besondere wirtschaftliche wäre , würde man es doch machen. Glaubst jemand, dass die Gesamtheit aller Ingenieure an einem hochwirtschaftlichen Verfahren vorbeigehen würde?

Wenn du das immer noch nicht zu trennen gelernt hast, habe ich insgesamt eh keine Hoffnung mehr.

Und wenn du meine Meinung kritisierst, dann komme mit Fakten. Beweise dass ich unrecht habe, ich habe oben genug detaillierte physikalische Hinweise gegeben.

Die hast du anzugreifen, mit Details, nicht mit dem was du gemacht hast: ich vermeide die exakte Bezeichnung dafür.[quote data-userid="27752" data-postid="219029"]

Das kannst du nun machen wie du es möchtest aber erweckst damit den Anschein, belehrend herzukommen, was du laut eigenen Aussagen nicht möchtest.

[/quote]

In dem Zusammenhang ist es mir vollkommen gleichgültig, wie ich rübererkomme. Sind denn Fakten nicht genug? Schlage doch mal vor, wie man das anders macht?

Doch genau das passiert oben. Und dagegen rede ich.

Statt den Wirkungsgrad schönzureden, können wir prima darüber reden, wann das ganze auch bei schlechtem Wirkungsgrad sinnvoll ist. Hab ich doch oben geschrieben: Hydraulik wird trotz schlechtem Wirkungsgrad benutzt.

Man braucht für Gedankenexperimente keine Physik. Erst bei der Durchführung und Sinnhaftigkeit derer. Das zweifelst du an, und verweist darauf ein Semester Thermodynamik zu studieren. Ein Gedankenexperiment durchbricht keine Physik...

Aber ich machs mal wieder, wie so oft andersherum:

Die Druckluft wird auf dem Meeresgrund gespeichert. Die Wärme wird an die Umgebung, also das Wasser abgegeben. Das Wasser erwärmt sich. Der Speicher hat einen Wirkungsgrad von Strom -> Druckluft -> Strom von 40%.

An Land wird nun mit diesem Strom eine Wärmepumpe betrieben, die den Strom in benötigte Wärme umwandelt und dabei mit einem COP von 2,5 arbeitet. Dem Wasser wird Wärme entzogen und das ist exakt die Wärme, die vorher durch die Erzeugung der Druckluft ins Meer geleitet wurde.

Hm, insgesamt ist das dann eine Speicherung von 100%. Aber 100% gibt es physikalisch nicht.....

[quote data-userid="27752" data-postid="219047"]

Die Druckluft wird auf dem Meeresgrund gespeichert. Die Wärme wird an die Umgebung, also das Wasser abgegeben. Das Wasser erwärmt sich. Der Speicher hat einen Wirkungsgrad von Strom -> Druckluft -> Strom von 40%.

[/quote]Reversibler Prozess, Carnotscher Wirkungsgrad 0,6 in jede Richtung, gesamt gleich 0,36. Leider nur reversibel in einem idealen Prozess, dazu nicht einbezogen Reibungs- und Strömungsverluste, sowie die durch Wärme dissipierte Energie.

Wärmepumpe, Leitung bis zum Meeresgrund, ob da die Wärmepumpe überhaupt noch arbeiten kann ist fraglich. Aber selbst wenn, wird die nicht die zugeführte Wärme entziehen können. Die hat sich längst großräumig verteilt.

Speicherung von was? Bezogen auf welche Basis? sei`s drum, wieviel ist nutzbar? Energie = Anergie + Exergie. Mist nur Exergie nutzbar. Und wegen Entropie ist Anergie immer größer Null.

Ich gehe da konform mit @carolus. Man vieles machen, es sollte aber nützlich sein. Als Hobby ein schönes Spielzeug, spart aber kein CO2 ein, da der apparative Aufwand verdammt groß ist und die Herstellung auch wieder CO2 rauspustet.

Genau wie auch die Tesla-Turbine. Die funktioniert sogar, die häufig beschriebenen Wirkungsgrade von >80% sind theoretisch auch erreichbar, man braucht nur ca. 300.000 Umdrehung/s und um die 700K. Das habe ich vor einigen Jahren mal ausgerechnet. Es gibt aber kein Material, das diese Bedingungen beherscht. Und falls es das mal geben wird (sehr fraglich), ist diese Turbine immer noch nicht massentauglich, da die Spaltbreite genau auf die Viskosität (temperatur- und mediumabhängig) für jeden Anwendungsfall abgestimmt werden muß.