Also ich habe nachts tatächlich keinen Solarstrom für Kühlgeräte.

Der eine oder andere in unserer Gesellschaft wird noch auf die harte Tour lernen müssen, dass der vorherrschende Flatrategedanke auf Dauer (zu aktuellen Preisen) nicht funktionieren wird.

Deshalb finde ich es auch sehr gut, wenn sich Menschen darüber Gedanken machen, Ressourcen dann zu nutzen, wenn sie verfügbar sind. Den konkreten Fall habe ich mir auch schon überlegt aber aus zwei Hauptgründen wieder verworfen:

- Fragliches Kosten/Nutzen/Risiko Verhältnis

In einer ersten Einordnung würde ich mal 5°K Temperaturpuffer (-24°C tagsüber überhöht, -18°C als Zieltemperatur) und 30kg Wasser als Speichermasse ansetzen, das sind gerade mal ca. 150Wh, wovon ein paar Wh auch nachts für die Zusatzelektronik draufgehen. Wirkungsgrad tagsüber ist erst mal egal, da Überschuss. Die Zusatzkühlung erhöht aber auch die Temperatur im Aufstellraum - höhere Temperatur macht den Wirkungsgrad aber noch schlechter (Differenztemperatur der Wärmepumpe), auch abhängig von der Bauart. Manche Geräte geben die Wärme über die Blechwände ab, manche haben auf der Rückseite Wärmetauscher. Das Kühlgerät muss die Wärme an die Umgebung loswerden, die tendenziell tagsüber wärmere Außenseite des Kühlgeräts sorgt für mehr Wärmeeintrag in das Innere.

Die nichtinvasive Variante finde ich prinzipiell gut, klappt aber m.E. nur bei älteren Geräten. Unsere neue Kühl- Gefrierkombi hat zumindest zwei getrennte Einstellungen für Kühlung und Tiefkühlung, das dürften also mindestens zwei Temperatursensoren sein, bei denen ich keine Ahnung habe, wo sie sitzen. Ich kannte jemand aus der Kühlgeräteentwicklung bei Liebherr, der hat (vor vielen Jahren) von mehreren Sensoren für die verschiedenen Kühlzonen gesprochen (aufgrund derer dann eben z.B. für NoFrost auch Heizungen eingeschaltet werden). Elektronik ist eben inzwischen oft billiger als die mechanischen Temperaturschalter. Dazu kommt die praktische Frage: Was und wo montieren und wie mit Energie versorgen? Die meiste Elektronik kommt mit der hohen Luftfeuchtigkeit (sollten nahezu 100%rF sein) auf Dauer nicht wirklich klar. Batterien? Drähte durch die Dichtung(en)?

Das ganze mit dem Risiko, dass die Lebensmittel durch die ständigen Temperaturschwankungen schneller verderben, sowohl im Kühl- als auch im Gefrierbereich. Da muss ich solartester leider Recht geben.

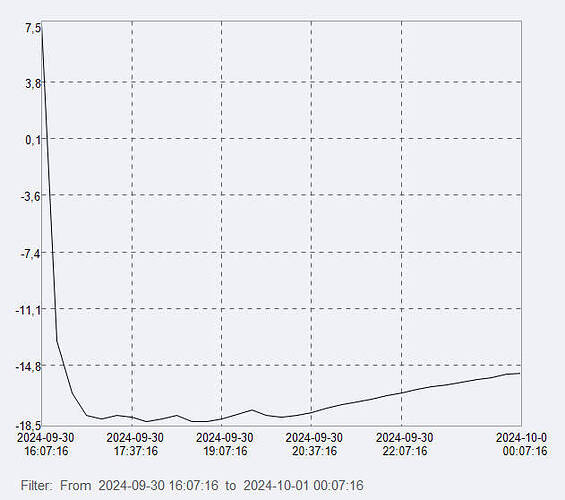

Nichtsdestotrotz fände ich das Wissen über das Verhalten schon interessant, d.h. wieviel könnte man (nachts) sparen? Dabei gibt es so viele Faktoren, dass man es vermutlich am besten individuell testet: Tagsüber von minimaler auf maximaler Stufe kühlen (wie lange dauert es überhaupt= wie lange könnte man Überschuss nutzen, läuft der Kompresser dauerhaft oder weiterhin zyklisch, wie hoch ist der Verbrauch), nachts aus (wie lange hält die eingespeicherte Kühlenergie überhaupt). Am besten mit Logger zumindest für Kühl- und Gefrierbereich um festzustellen ob man irgendwo in kritische Bereiche kommt. Ggf. wiederholen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen. Bei Lesen dieses Threads ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich unser neues Gerät im Sommer messen wollte, um mit dem Winter zu vergleichen.

- Erfassung/Verfügbarkeit von Überschuss

Aus meiner Sicht geht das nur mit einem Zähler, die Einspeiseleistung kann nur ein Indikator sein. Bei einem BKW (bedarf sinnvolle Überschussverwertung zudem einer schnell regelbaren Last. Reine Sonnentage mit planbarem Verbrauch sind nach meiner Beobachtung die Ausnahme, d.h. die erzeugte Leistung schwankt bei Wolkenzug stark und schnell. Dazu kommt schwankende Last vom Rest des Hauses (weitere Kühl- und Klimageräte, Fernseher, Computer, Takten von Haushaltsgeräten...). Die Entscheidung Überschuss ja/nein ändert sich oft quasi mit dem Messintervall. Bei großen PV-Anlagen kann man im Sommer den Überschuss durch vermutlich quasi garantieren.

Damit den Thermostat direkt zu schalten wie hier vorgeschlagen,

bedarf also weiterer Intelligenz (Mittelwertbildung, Minimum für Ein/Aus,..., wie auch immer). Die Lösung mit dem Widerstand hätte da durch die thermische Trägheit (=Integral durch Physik) einen gewissen Vorteil. In Verbindung mit weiterer Intelligenz (PWM) könnte man sogar die Höhe der "Überkühlung" steuern.

Wenn man trotzdem davon ausgeht, dass man die Überschusserkennung an die Erzeugungsleistung koppeln kann/möchte, wird das über (absolute) Spannungswerte nicht funktionieren, dazu schwankt die Netzspannung viel zu stark (Tag/Nacht, Sonne/Wind,...). Diese Schwankungen bekommt man mit einer Differenzmessung (Spannungsmessung am Zähler + Messung am WR an gleicher Phase) zwar raus, man wird aber schlichtweg nicht genau genug messen können. Laut Onlinerechner komme ich bei 35 Meter 1,5² und 800W auf ca. 1,5V Spannungsabfall, das würde grob 0,65% Messfehler für die Differenzmessung bei exakt gleichzeitiger Messung entsprechen. Wenn eine von diesen Wifi Dosen auch mit sog. Kalibrierung tatsächlich weniger als 1% hat, kann man sich glücklich schätzen. Vermutlich müsste aber eine deutlich geringere Leistung erkannt werden, was die Anforderungen an die Messgenauigkeit dementsprechend erhöhen würde.

Auch hier finde ich es unabhängig von der konkreten Anwendunginteressant, sowohl Menge als auch Verlauf (Zyklen <1min) des Überschusses bei sich selbst zu kennen, um lohnenswerte Anwendungen zu identifizieren.

Ich bitte um das Aufzeigen von Denkfehlern